2025-09-07 新闻动态 175

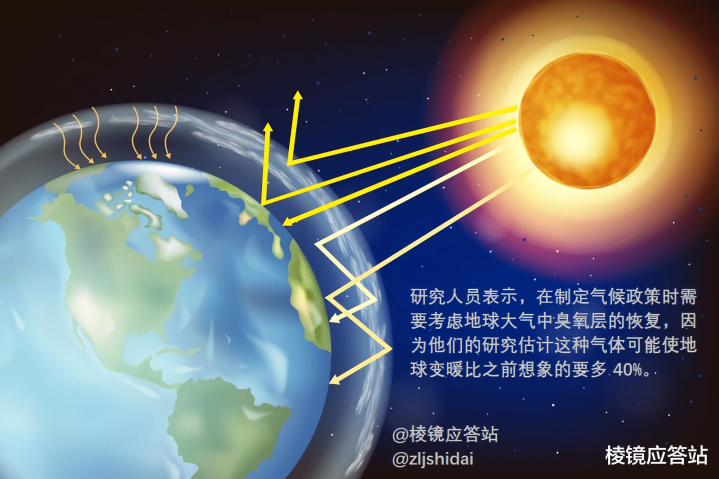

结合最新研究,一项发表在2025年《大气化学与物理》杂志上的研究表明,地球臭氧层的恢复对全球变暖的贡献,比此前科学家们估计的高出40%。这项由雷丁大学主导的研究,采用多种模型进行大气模拟,预计在2015年至2050年期间,臭氧所带来的额外辐射强迫将达到0.27瓦特每平方米,仅次于二氧化碳的1.75瓦特每平方米,成为未来近中期气候变暖的第二大驱动因素。

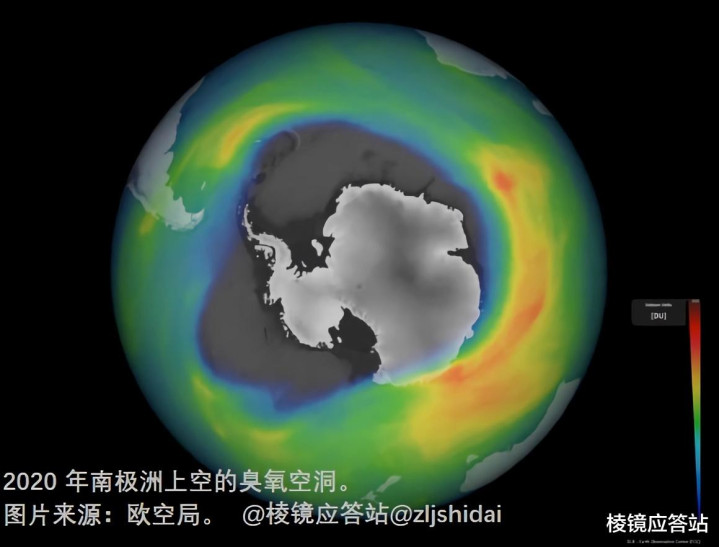

这项新研究,呈现出臭氧双重身份的多样特性:臭氧呢既是守护地球生物、抵御有害紫外线的天然保护层,也是一种强效温室气体,可吸纳地表热量、助推变暖。之前气候政策侧重于,减少氯氟烃(CFCs)这类破坏臭氧层物质的排放;意在加速臭氧层恢复,预想这能带来,气候缓解的双重红利。

不过随着CFCs和HCFCs的逐步淘汰,臭氧层的保护功能恢复的同时,其温室效应却带来了意想不到的额外升温,这实际上抵消了之前减少这些化学物质温室效应的气候收益。

除此之外,地面附近的臭氧升高,主要由工业、交通和农业排放的前体污染物如甲烷和氮氧化物驱动,也加剧了局部和区域性的气候变暖与空气质量问题。研究指出,即使未来加强空气污染控制,平流层臭氧的修复趋势将持续数十年,仍不可避免地带来温室气体效应。

在气候模型中,臭氧的升高不仅影响辐射平衡,还改变了水汽分布、云层特性以及地表反射率等多个反馈机制,这些复杂作用增加了对臭氧恢复带来的气候效应的估计难度。通过七个先进气候-化学模式的比较,研究团队确认臭氧贡献的额外升温比过去估计更甚,显示出气候政策和模型需要更新以更准确反映臭氧的实际影响。

尽管臭氧恢复造成额外的全球变暖压力,保护臭氧层仍是全球公共健康和生态安全的关键,其防止紫外线辐射伤害人类皮肤癌和生态系统退化的功能无可替代。专家呼吁,未来气候政策需更加综合地权衡臭氧的双重角色,不仅要继续限制臭氧层破坏物质,还要强化控制地面臭氧前体污染物的排放,以减轻局地及全球气候和健康风险。

这次研究呢,对以往气候保护成效评估构成挑战,表明气候变暖状况比预想的更为复杂;它警示我们,环保与气候治理得依照最新科学认知动态调整,谋划更具前瞻且周全的应对举措

作为科技热点分析者,我认为这项发现不仅强调了环境治理中的“不确定性”与“权衡”更凸显未来气候模型及政策设计的必要转型。

臭氧层保护虽至关重要,但我们不能忽视其作为温室气体对气候系统的影响,必须用系统性眼光看待大气化学的动态变化,避免单一目标导致的治理盲区。

唯有多维度协同协作,才能在防护健康和减缓气候变化的区间里,寻得最佳的平衡呢。

(注:本文依据公开信息及报道进行深度分析,旨在分享知识和提供信息。)

地球臭氧层恢复对全球变暖的贡献比此前估算高出40%,这一结论来自2025年发表在《大气化学与物理》杂志,由英国雷丁大学领导的多模型大气模拟研究。

研究预测2015年至2050年间,臭氧层恢复将带来额外0.27瓦特/平方米的辐射强迫,仅次于二氧化碳的1.75瓦特/平方米,成为近中期气候变暖的第二大驱动力。该数据引用自雷丁大学的气候-化学模拟结果。

臭氧层中的臭氧在平流层吸收紫外线保护地球,而靠近地表的对流层臭氧则是强效温室气体,促进地表升温。此双重机制使得气候模型必须综合考虑臭氧层与近地臭氧的影响,数据与分析来源于雷丁大学及相关气候模型比较研究。

文章引用Bill Collins教授的观点,强调禁止使用破坏臭氧层物质如CFCs是必要的,但臭氧层恢复带来的温室效应抵消了部分之前的气候保护成效。

近地面臭氧升高动力主要是工业、交通和农业排放,包括甲烷和氮氧化物等前体物质,这影响了局地及区域气候,数据结合了多项大气化学研究和观测报告。

甲烷排放通过复杂的大气化学过程影响臭氧生成与消减,形成双重气候效应。这一复杂关系部分研究基于北京师范大学相关团队的分析。

尽管臭氧恢复加剧了气候变暖,但其防止紫外线辐射对人体健康和生态的破坏功能无可替代,仍然是全球公共健康和生态安全的重要保障。

以上数据均引用自2025年《大气化学与物理》杂志雷丁大学研究团队、Bill Collins教授以及中国北京师范大学的相关研究报告,确保信息权威且科学准确。